Welfare: scommettere sul Capitale Umano per salvare il sistema

Un macigno che grava sulle finanze e sul futuro del Paese. Il welfare in Italia (Sanità, Politiche Sociali, Previdenza e Istruzione) pesa per il 60,4% della spesa pubblica e per i

I giovanissimi che la stanno frequentando o ne sono appena usciti la giudicano mediocre: pochi i pregi e tanti i difetti. Il dato emerge dell'Osservatorio GenerationShip realizzato da Gruppo Unipol in collaborazione con Kienn.

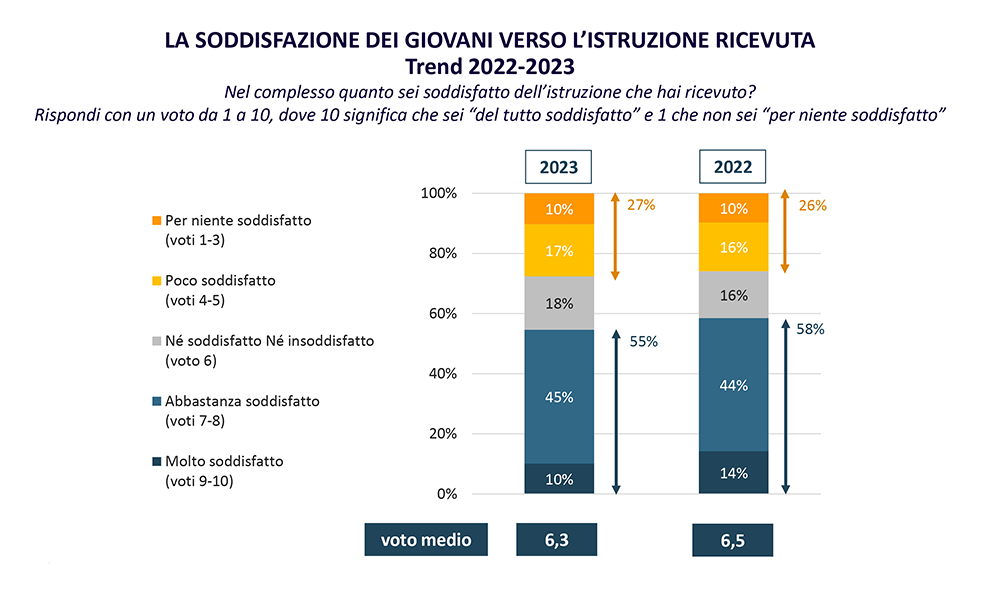

Se i giovani italiani dovessero dare un voto alla scuola sarebbe una sufficienza risicata. Secondo i dati dell’Osservatorio Generation Ship 2023, il giudizio è mediocre fra i giovanissimi e migliora leggermente con l’età: 6.1 per i Gen Zers junior, i ragazzi della Generazione Z dai 16 ai 22 anni, che ancora frequentano le superiori o l’Università; 6.4 per i Gen Zers senior, i giovani dai 23 ai 27 anni, che ne sono da poco usciti; un poco meglio, 6.5, per i Millennials junior, dai 28 ai 35 anni; 6.7 per i Millennials senior e la Gen X: dai 36 ai 55 anni. Solo per i Baby Boomers – le persone oltre i 55 anni – il giudizio cambia radicalmente, sfiorando addirittura l’eccellenza: 7.5.

La scuola italiana è peggiorata con il tempo? Impossibile rispondere con i dati a nostra disposizione. La scuola del passato era diversa da quella attuale: diversi gli studenti, diversi gli insegnanti, diversa la società intorno. Non si possono fare confronti. Inoltre, il trascorrere del tempo potrebbe addolcire il giudizio dei più maturi. Quel che è certo è che la scuola italiana di oggi è considerata mediocre dai suoi utenti attuali, i giovanissimi che la stanno frequentando o ne sono appena usciti. Cerchiamo di capire perché.

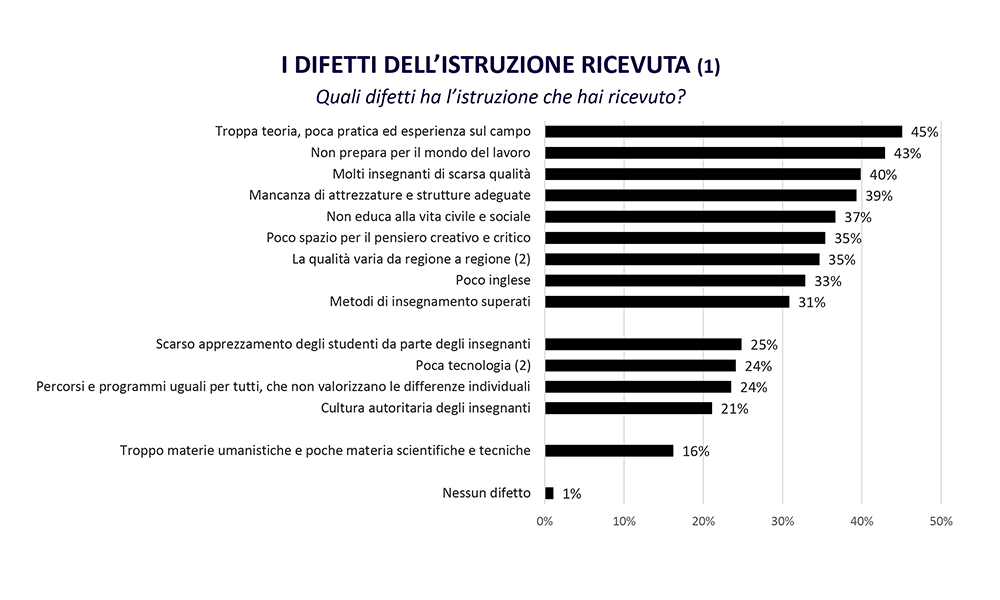

Anzitutto i giovani italiani attribuiscono alla scuola molti difetti e pochi pregi. Su una lista di quattrodici criticità e altrettanti punti di forza gli intervistati ne hanno indicati in media rispettivamente 3.2 e 1.5. Solo 1 giovane su 100 ritiene che la scuola italiana non abbia difetti, ben 15 ritengono che non abbia alcun pregio (una domanda en passant: che esperienza ha fatto nella scuola quel 15% per essere così critico?).

Il difetto più condiviso (45% dei giovani, ma ben il 58% dei giovanissimi dai 16 ai 22 anni) riguarda il modello didattico: troppa teoria, poca pratica ed esperienza sul campo. Una scuola basata sui libri – peraltro sempre più numerosi e voluminosi –, illustrati con lezioni frontali, ex-cathedra, non funziona più, soprattutto con i nativi digitali, che hanno introiettato paradigmi cognitivi diversi (stimolazioni visive e uditive, interattività, gioco, ecc.). Meglio allora integrare i libri con apprendimento pratico, attività hands-on, lavoro di gruppo, in cui si impara facendo e anche dai compagni.

Molte critiche anche rispetto alla missione. È noto che la scuola italiana ha l’obiettivo principale di trasmettere il sapere. Non avvicina gli studenti al mondo del lavoro (43%) e non educa alla vita sociale e civile (37%). In un’epoca di declino economico, di cambiamento accelerato del mondo, di difficoltà a trovare lavoro, una mission insufficiente.

Il terzo difetto più citato riguarda la qualità degli insegnanti. Il 40% dei giovani – e il 49% dei giovanissimi dai 16 ai 22 anni, ancora nel circuito scolastico – lamenta il fatto che molti insegnanti sono di cattiva qualità. A questa valutazione si accompagna la lamentela circa il poco spazio per il pensiero creativo e critico (35%), una valutazione negativa dei metodi di insegnamento (31%), lo scarso apprezzamento degli studenti da parte degli insegnanti (25%), la cultura autoritaria degli insegnanti (21%).

La quarta area di crisi sono le attrezzature: mancano attrezzature e strutture adeguate (39%) e c’è poca tecnologia (24%). Una sorpresa: i giovani rigettano la narrazione mainstream per cui la nostra scuola dedicherebbe troppo spazio alle materie umanistiche e troppo poco a quelle scientifiche e tecnologiche. Lo pensa solo il 16%.

All’opposto la multidisciplinarietà umanistica-scientifica-sociale è proprio il pregio maggiore della scuola italiana, riconosciuta dal 29% dei ragazzi. Per il resto giudizi piuttosto frammentati. Significativo che in coda alla graduatoria dei pregi troviamo la preparazione al lavoro (7%), la valorizzazione delle competenze pratiche (8%) e la coltivazione delle vocazioni di ogni studente (9%): è la controprova dei difetti osservati. Per i giovani, una scuola da rifare.

Se questi sono i problemi strutturali, i nativi digitali (16-22 anni) ci mettono sotto gli occhi una vera e propria emergenza. Oltre ad una maggiore severità sul modello didattico e sulla qualità degli insegnanti, di cui abbiamo perlato in precedenza, i ragazzi che ancora vanno alle superiori o all’Università si distinguono per le critiche radicali alla didattica e alla relazione difficile fra insegnanti e ragazzi, in particolare lo scarso spazio per il pensiero creativo e critico (43%), i metodi di insegnamento superati (39%), l’autoritarismo degli insegnanti (38%), lo scarso apprezzamento degli studenti da parte degli insegnanti (33%). Sembra una crisi grave, da ambo i lati, con segnali di insofferenza e disistima reciproca. La messa in discussione della relazione didattica fa venir meno le premesse stesse dell’azione educativa.

Nell’ultimo anno la situazione della scuola è ancora peggiorata, sia nella soddisfazione dei giovani per l’istruzione ricevuta (da 6.5 a 6.3), sia nel confronto con le scuole degli altri grandi paesi europei (la scuola italiana è peggiore: da 52% a 58%). È un trend confermato dalle discusse rilevazioni Invalsi, che registrano un calo della qualità delle competenze degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.