Giustizia climatica: il clima è anche una questione di diritti

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico non è più percepito soltanto come una crisi ambientale,ma come una vera e propria questione di giustizia. A pagare il prezzo più alto

La sostenibilità è diventata uno dei temi centrali nel dibattito globale sul futuro del pianeta. Tuttavia, spesso questo concetto viene strumentalizzato per fini commerciali o comunicativi, perdendo la sua essenza più profonda. Come dobbiamo interpretarla alla luce delle sfide globali? E quale cambiamento richiede una vera transizione verso un modello economico circolare e non estrattivo?

Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più urgenti dell’umanità. Eventi climatici estremi che colpiscono territori, aziende e comunità (ricordiamo il disastro a Valencia e in Romagna recentemente), desertificazione, perdita di biodiversità e innalzamento del livello del mare sono sintomi di una crisi sistemica alimentata dall’attuale modello economico lineare. Tale modello, che si fonda su una continua estrazione di risorse, produzione, consumo e rilascio di scarti (emissioni e rifiuti), si sta rivelando insostenibile sia ecologicamente sia economicamente.

Come evidenziato nel rapporto del 2023 Limits to Growth di Denis Meadows e colleghi del Club di Roma (ritradotto in italiano 50 anni dopo dalla sua pubblicazione, data la sua attualità), «in un sistema finito come quello terrestre, la crescita esponenziale dei consumi e della popolazione non può essere sostenuta a lungo senza gravi conseguenze». Questo monito, basato anche su modelli dinamici, evidenzia come, in un’economia estrattiva, l’esaurimento delle risorse naturali sia inevitabile e le strategie volte a rallentare il processo – come l’efficientamento tecnologico o la scoperta di nuove risorse – risultino spesso meri palliativi.

Una delle tesi centrali di Limits to Growth è che il miglioramento dell’efficienza delle tecnologie estrattive o la scoperta di nuove riserve non risolve il problema ma sposta semplicemente in avanti il picco di estrazione e di impatto ambientale. Questo ritardo, sebbene offra un’apparente tregua, porterà a un collasso ancora più devastante quando si esauriranno le risorse scoperte o si raggiungeranno i limiti di rigenerazione degli ecosistemi (in molte regioni questi sono già stati raggiunti, per cui queste zone sono diventate dipendenti dai servizi ecosistemici di altre regioni).

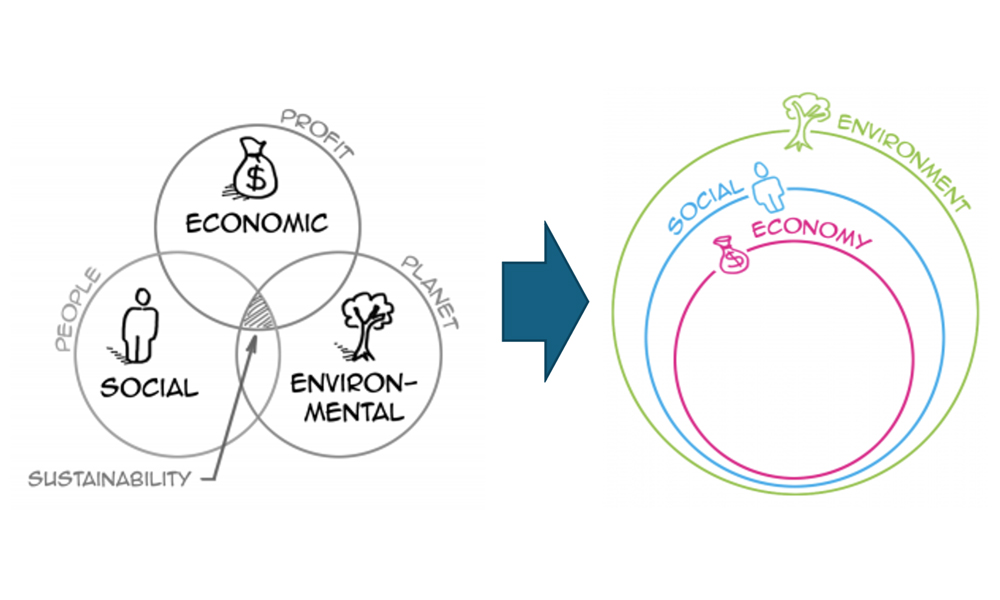

La premessa di questo discorso è che l’economia esiste se la società è sana, e a sua volta questa può esistere solo se l’ambiente è in grado di sostenerla. In altre parole, nel lungo periodo non può esistere una prosperità economica senza un ambiente vivibile (come una superata definizione degli anni ’80 sembrava suggerire).

Considerare dei limiti alla crescita non equivale ad una motivazione per un pauperismo, un estremismo ambientalista, o un regresso nell’economia o nella tecnologia (cosa di cui è stato a lungo accusato il libroLimiti alla crescita), in un mondo finito rimangono comunque infinite le possibilità date dalla creatività, l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e sociale, a patto che si garantisca un equilibrio tra consumo e rigenerazione di risorse a condizioni di equità.

Il greenwashing è la pratica di rendere un prodotto o un servizio apparentemente sostenibile senza che lo sia realmente. Si tratta di una pratica ingannevole, volta a sfruttare la crescente sensibilità ambientale dei consumatori per aumentare le vendite o migliorare l’immagine aziendale.

Esempi di greenwashing includono: etichette generiche, come “naturale” o “ecologico”, che non sono supportate da dati verificabili; riduzione dell’impatto ambientale senza affrontare le cause profonde, come prodotti e servizi a basse emissioni che comunque richiedono energia derivata da combustibili fossili; compensazioni ambientali poco trasparenti, come il finanziamento di piantumazioni senza monitoraggio dei benefici reali a lungo termine.

D’altra parte, quasi tutto può essere considerato “sostenibile” (greenwashing!) nel presente, ma solo considerando le conseguenze possibili di un’iniziativa nell’arco di almeno 10-20 anni si possono avere degli elementi per una reale sostenibilità.

L’economia circolare si basa su rigenerazione, riciclo e riuso e mira a eliminare la dipendenza da risorse non rinnovabili e la produzione di scarti (rifiuti, emissioni) nella misura in cui queste sono assimilabili dagli ecosistemi senza danno e nel tempo.

Un invito, che potremmo chiamare “test di sostenibilità forte”: ogni volta che leggete “sostenibile” o “green” su un prodotto o servizio, provate a chiedere o a chiedervi: che impatti avrà nei prossimi 10-20 anni la fruizione di un dato servizio o il consumo di certo prodotto o la continuazione di certa pratica? Le risorse che consuma saranno rigenerate dall’ambiente in questo arco di tempo e i rifiuti (emissioni, scarti) che produce saranno assimilabili dagli ecosistemi senza danni?

Passare da un’economia estrattiva a una circolare non è facile né veloce. Le aziende hanno un ruolo chiave nella transizione, forse anche maggiore dei governi, spesso intrappolati nelle “bolle del presente”, cioè nelle dinamiche di brevissimo periodo, di sondaggio in sondaggio, del sostegno popolare.

La tecnologia può accelerare la transizione verso l’economia circolare, ma da sola non può essere l’unica soluzione: innovazioni come l’intelligenza artificiale, la blockchain e i processi di automazione possono aiutare a ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre gli sprechi, a facilitare il riciclo e la tracciabilità dei materiali, a monitorare l’impatto ambientale e fornire dati utili per decisioni informate.

Tuttavia, come osservato da Donella Meadows, le soluzioni tecnologiche devono essere valutate nel contesto del sistema complessivo, altrimenti rischiano di spostare i problemi da una parte all’altra del mondo, senza risolverli veramente. La svolta necessaria è ripensare radicalmente il nostro rapporto con le risorse e l’ambiente, adottando una prospettiva sistemica e a lungo termine. È necessario lavorare ai sistemi di rigenerazione delle risorse (tutti i materiali devono essere reintegrati nel ciclo produttivo); progettare a lungo termine, producendo prodotti che siano duraturi, riparabili e riciclabili; arrivare a una totale decarbonizzazione, eliminando i combustibili fossili e arrivando a non emettere più gas serra; minimizzare l’impronta ecologica, riducendo al minimo il consumo di risorse naturali, idealmente all’interno di un equilibrio consumo-rigenerazione.

Come affermava Donella Meadows, il cambiamento sistemico richiede un nuovo modo di pensare, unito al coraggio di agire. Il momento per questa svolta utile oltreché necessaria è ora.

Crediti foto: Dion Beetson/Unsplash