La guerra dei principi attivi

Come reagiremmo se il prezzo della pastiglia per la pressione decuplicasse? Se il farmaco per il colesterolo diventasse improvvisamente introvabile? O se, da un giorno all’altro,

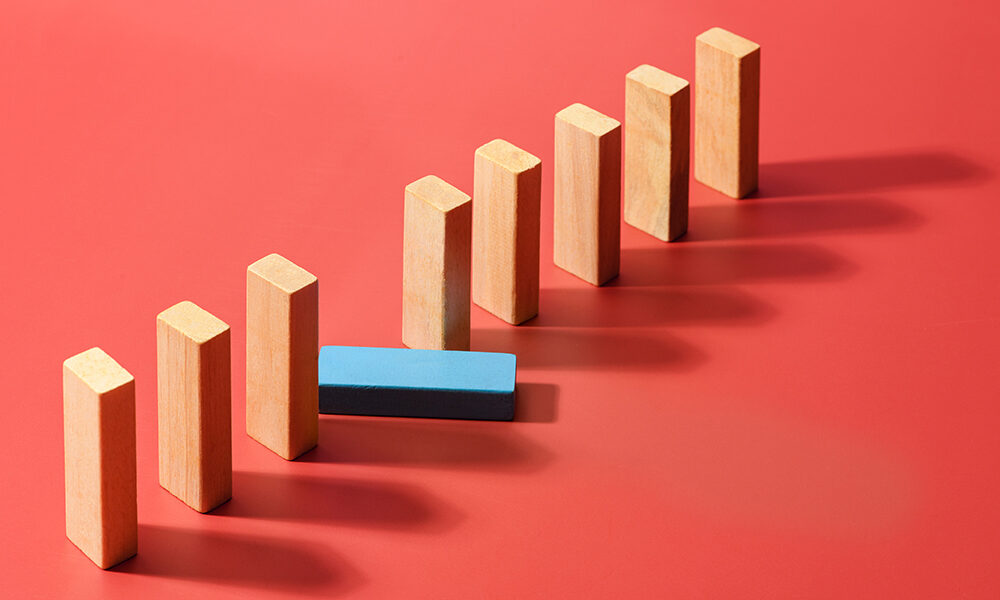

La riluttanza ad accettare che ogni forma di errore possa condurre a un progresso è una patologia comune. La vita oggi mette al bando i fallimenti e rischiamo di non imparare più nulla.

Se scopro ciò che è falso, capisco ciò che è vero: un sillogismo dalla banalità lampante. Eppure, siamo riluttanti ad accettare gli errori, anche piccoli. Persino la scienza, però, percepita come una Dea che non ammette e commette sviste, richiede il fallimento: perché tutti gli esperimenti sono inquadrati come ipotesi nulle; e ogni errore dà origine a una riformulazione che, a sua volta, conduce a una soluzione.

La vita, oggi, ci urla il contrario, mettendo al bando i fallimenti. Noi siamo (e dobbiamo essere) il nostro successo – oramai diventato il barometro della nostra qualità in quanto persone. Il contrappasso è la vergogna, è la testimonianza del nostro patetismo, è l’esclusione. In un’espressione: io sono il mio fallimento.

Ma è davvero così? Tutto parte dal desiderio. L’esistenza non è mera sopravvivenza biologica né, di conseguenza, arrendevolezza a ciò che già si possiede. Il desiderio è anzi una sorta di compito etico che ognuno di noi assume su di sé, nonostante desiderare qualcosa comporti sempre il rischio dell’imprevedibilità dell’impresa.

Solitamente i genitori ci proteggono dalla contingenza traumatica del desiderio: evitano, cioè, di farci desiderare ciò che non possiamo ottenere; o, alternativamente, lo sostituiscono immediatamente con un altro oggetto. Vogliamo un gelato? Eccoci un biscotto. In adolescenza dovrebbe verificarsi uno strappo che ci faccia comprendere che – no – non possiamo conquistare tutto ciò che desideriamo, ma che – sì – non ottenerlo non ci categorizza come colpevoli.

La funzionalità delle esperienze negative è connessa al regolamento del comportamento personale: ed è da qui che, come in un bizzarro Purgatorio dantesco, si aprono le due schiere del girone odierno del fallimento. La prima è costituita da coloro che vivono nella paura di fallire – compiti in classe, esami universitari, colloqui di lavoro, relazioni sentimentali; un timore nutrito dalla punizione conseguente a ogni accenno di errore. Questi individui hanno vissuto o vivono in ambienti dove il fallimento rappresenta il riflesso di un’inadeguatezza personale, una macchia indelebile sulla propria identità. A essere colpita non è solo l’autostima, ma l’esistenza stessa: perché ad innescarsi è spesso una strategia di difesa dal desiderio che conduce all’inerzia, all’arretramento dalla vita. Se ho paura di fallire, non mi muovo: perché muovendomi potrei sbagliare. E sbagliando, potrei non solo fallire, ma essere un fallito. Attribuire a sé stessi le responsabilità dell’esito delle proprie azioni o di un evento, con un’immediata coincidenza tra io e fallimento, può essere una distorsione irreale e del tutto (auto)distruttiva.

La seconda schiera è composta da coloro che, cristallizzati nella loro infanzia, soffrono di uno scarso adattamento all’esistenza e della totale incapacità di accettare il rifiuto. Riutilizzando la metafora, sono coloro che continuano a pretendere il gelato o, alternativamente, il biscotto, non contemplando nessuna forma di fallimento (perché non la conoscono né l’hanno mai conosciuta). Sono adulti che, come bambini, impuntano i piedi nell’attesa che l’universo risponda ai loro desideri e li assecondi; qualora non accada, l’incapacità di tollerare la frustrazione di tale rifiuto o sconfitta può condurre anche a gravi reazioni (oggi peraltro tristemente note).

In entrambi i casi, a dominare è la perfezione; il suo opposto, il fallimento, rendendo imperfetti, è da deprecare ed evitare. Fortunatamente siamo oramai lontani dalla dittatura del principio aristotelico di non contraddizione secondo cui se una data proposizione è vera, allora non può essere vera la sua negazione. E sappiamo bene che, così come un profumo è un profumo ma anche il ricordo di una persona, allo stesso modo il fallimento può essere anche un successo.

Fallire significa recuperare una possibilità autentica di desiderio: perché solo chi ha perso, chi consapevolmente ha conosciuto l’errore e il fallimento, chi ha assunto su di sé la propria vulnerabilità, la propria frustrazione e accettato la propria sconfitta – senza il peso del senso di colpa, senza il dolore della punizione, e senza l’egotismo dell’assenza di responsabilità – può vivere fino il fondo le proprie aspirazioni e renderle concrete.

Non parlo del «sbagliando si impara». Ma del «desiderando si fallisce»: perché il fallimento è utile solo qualora conduca a un cambiamento – che è sempre un risultato. Si tratta di una legge dell’esistenza: che tu sia un filologo alla ricerca di un manoscritto autografo, un matematico intento alla dimostrazione di un teorema o un neolaureato alle prese con i colloqui, dovrai necessariamente scartare decine di copie, eliminare intere righe di formule, ascoltare almeno un «no» prima di raggiungere ciò che desideri.

Tornando al principio di non contraddizione, è vero: io non sono il mio fallimento. Perché l’errore – di qualsiasi tipo esso sia – non può riguardare la totalità del nostro essere, ma solo un evento (e noi siamo molto di più di ciò che scegliamo). Eppure, ribaltando questa logica, sento di affermare con certezza anche il contrario: io sono il mio fallimento. Perché questo, e solo questo, è l’elemento in grado di formare la nostra identità: regolamentando le nostre emozioni e frustrazioni, educandoci al rifiuto e all’autocontrollo, insegnandoci l’arte dell’attesa e della speranza, separando l’azione dall’immobilità, distinguendo il tentativo dalla colpa.