Nell’interminabile dibattito sui danni subiti dalla cultura nella rivoluzione digitale e tecnologica, è necessario proporre soluzioni affinché la tecnologia diventi uno strumento culturale.

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?» – domanda Tancredi al Principe di Salina nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. È un momento memorabile del romanzo, in cui si comunica l’idea di una società immutabile e intrinsecamente resistente al cambiamento: l’unico modo per poter ostacolare il pericolo di una radicale trasformazione è fingere di accoglierla, agendo in modo da ostacolarla e rovesciarla.

Si sa: difronte alle rivoluzioni ci siamo spesso arroccati nel gattopardismo (la lingua italiana è meravigliosa); e lo stiamo facendo anche con la rivoluzione tecnologica: facendo parte delle precedenti generazioni, ci adattiamo a questa nuova realtà simulando di esserne promotori, ma tentiamo di conservare i nostri “poteri” o “privilegi” da nativi non digitali.

L’esponenziale sviluppo tecnologico agisce sulle nostre abitudini, ridisegna le nostre strutture sociali e modifica i modi e gli strumenti di produzione e di consumo, in ogni ambito. Malgrado lo scetticismo, chiunque è costretto ad accogliere il digitale nella propria esistenza: il contrappasso – paradossalmente – è l’esclusione dalla realtà. C’è però uno spazio che persino i meno afflitti da forme di gattopardite tendono a preservare dall’opera della rivoluzione tecnologica – rappresentando, almeno nell’immaginario collettivo, quanto di più ossimorico esista rispetto al digitale: la cultura. La sacra e inviolabile cultura.

Una relazione stretta

Proviamo ad affrontare questo argomento insidioso (che frequentemente si traduce in stereotipi o semplificazioni) partendo da un presupposto: la necessità di una relazione tra cultura e tecnologia è indubbia; ed è impossibile, se non anacronistico, tenere separati i due campi. Difatti, la rivoluzione digitale ha già profondamente influito nella ridefinizione degli obiettivi e dei linguaggi del settore, ponendosi come fulcro o finalità dell’intero discorso culturale.

Dovremmo innanzitutto accogliere questa unione riflettendo sull’etimologia stessa del termine tecnologia, un «discorso sull’arte». Esiste infatti una relazione tra arte e tecnica che ne sancisce la reciprocità: in greco antico, la parola téchne ricopriva entrambi i concetti; e indicava la capacità di operare per raggiungere un determinato fine, fosse anche quello di dipingere. La forbice si è però allargata e il termine tecnica ha accolto gradualmente in sé la sola abilità pratica, basata sull’esperienza conoscitiva. Ciò ha inevitabilmente generato una controversia nella filosofia dell’arte: la tecnica dev’essere considerata una condizione necessaria alla realizzazione artistica o solo uno strumento asservito all’ispirazione?

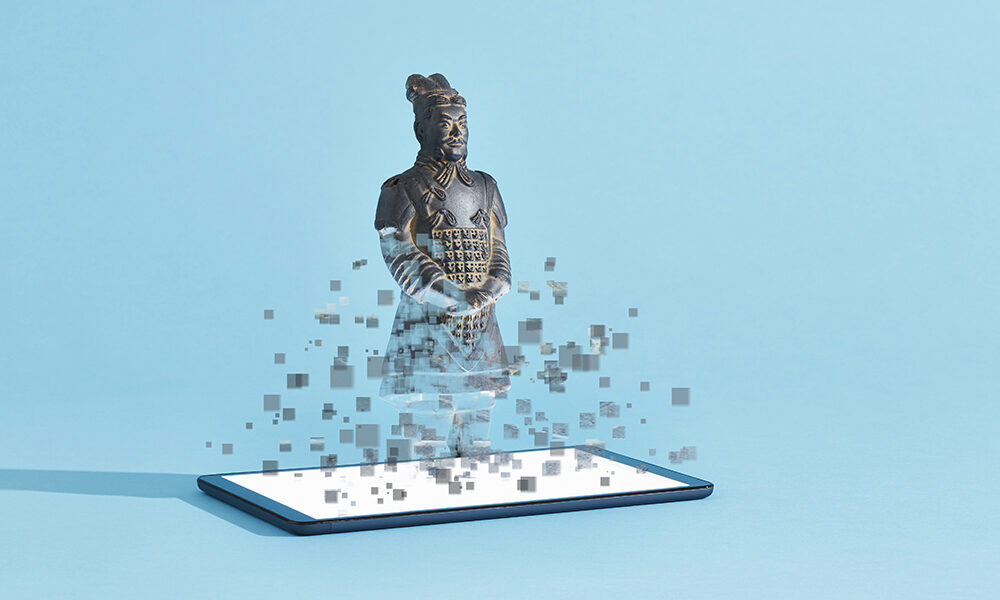

Oltre all’origine dell’unione, ci è utile questo conseguente dilemma – considerato che, per la rivoluzione in corso e l’inevitabile accostamento tra cultura e tecnologia, ne sta emergendo uno simile, ma di natura etica: oggi, la tecnologia deve rappresentare il presupposto per l’esistenza e la diffusione della cultura o fungere da suo strumento? Accostando ripetutamente l’aggettivo “digitale” a gallerie, biblioteche, libri, archivi o musei, la realtà sembra parlarci di una cultura ormai asservita alla tecnologia, a tal punto da averle assegnato il ruolo di canale privilegiato, o unico, dell’esperienza intellettuale. Difronte a questo scenario, potremmo – ancora una volta – rinchiuderci in una forma di gattopardismo; oppure invertire la prospettiva, preservando la tradizione nella (e non contro) innovazione. Il patrimonio culturale non dev’essere difeso isolando o svalutando la portata dei fenomeni epocali in corso, ma accettando il ruolo abilitante della tecnologia e del digitale per l’intero settore. Dunque, rispondendo al quesito: la tecnologia deve fungere da strumento per la cultura; e il digitale deve porsi al servizio del reale.

Un’esperienza da vivere

Contro la pervasiva tendenza alla dematerializzazione, la tecnologia dev’essere usata per materializzare beni e prodotti culturali che si sono smaterializzati nella nostra memoria (ad esempio, con la digitalizzazione del patrimonio culturale; ma anche con esperienze immersive e digital exhibitions in luoghi dimenticati di rilevanza storia); o nella nostra realtà (droni per la ricostruzione e il monitoraggio dei siti; restauri digitali di patrimoni perduti). Contro il consumo riduttivo e acritico dell’arte, la tecnologia deve agire affinché l’esperienza culturale non sia consumata, ma vissuta: orientarne la riscoperta (con la realtà aumentata; con uno storytelling multisensoriale), o condividerne e renderne accessibile la conoscenza (ad esempio, con app; ma anche – prese le dovute cautele – con l’influencer marketing). Contro la logica che spesso la domina, basata sulla subordinazione dell’esperienza alla sua sola rappresentazione (vedi i social), la tecnologia, con l’immediatezza e la capacità di suggestione che la caratterizza, deve potenziare e illuminare una realtà culturale esistente, ma spesso nascosta. L’informazione non deve però mai sostituirsi alla comprensione, e la semplificazione non deve mai danneggiare la complessità.

Se nulla può sostituire l’esperienza del corpo a corpo con l’opera e con la sacralità dei suoi significati (e io, insieme a molti altri, ne sono convinto), bisogna assegnare alla tecnologia il compito di mediare questo incontro; di inserire, con l’innovazione, un cambiamento nella tradizione. Dunque, «noi fummo i Gattopardi»; ma possiamo aver diritto di continuare «a crederci il sale della terra» solo camminando a favore del cambiamento: è l’unica soluzione «se vogliamo che tutto rimanga come è».