Addio alla classe media

La classe media sta scomparendo. Insieme a essa anche le “marche medie” — quei brand che per decenni hanno sorretto i consumi occidentali — stanno perdendo peso e rilevanza

L'abitudine alla lettura diventa sempre più fragile in Italia ed è spesso correlata al disagio. Così il libro diventa una fuga dalla realtà e dalla propria condizione economica.

La lettura in Italia continua a perdere terreno, confermando una tendenza ormai consolidata. Secondo l’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) su dati Pepe Research, il tempo medio settimanale dedicato ai libri si riduce costantemente: dalle 3 ore e 32 minuti del 2022 si è passati alle 3 ore e 16 minuti del 2023, fino a scendere a 2 ore e 47 minuti nel 2024. Un lento inesorabile declino. In parallelo, anche la quota di lettori diminuisce: nel 2024, il 73% delle persone tra i 15 e i 74 anni ha dichiarato di aver letto almeno un libro nell’ultimo anno, in formato cartaceo, digitale o come audiolibro, contro il 74% del 2023. Ancora più evidente il calo della lettura di soli libri a stampa, che riguarda ora il 66% della popolazione, rispetto al 68% dell’anno precedente.

Questi dati confermano una preoccupante erosione della lettura come pratica abituale. Il 30% di chi legge lo fa in maniera frammentaria, dedicandosi ai libri solo saltuariamente, qualche volta al mese o all’anno. Inoltre, l’Italia continua a presentare una spaccatura geografica tra Nord e Sud, con le regioni settentrionali caratterizzate da una maggiore propensione alla lettura rispetto a quelle meridionali.

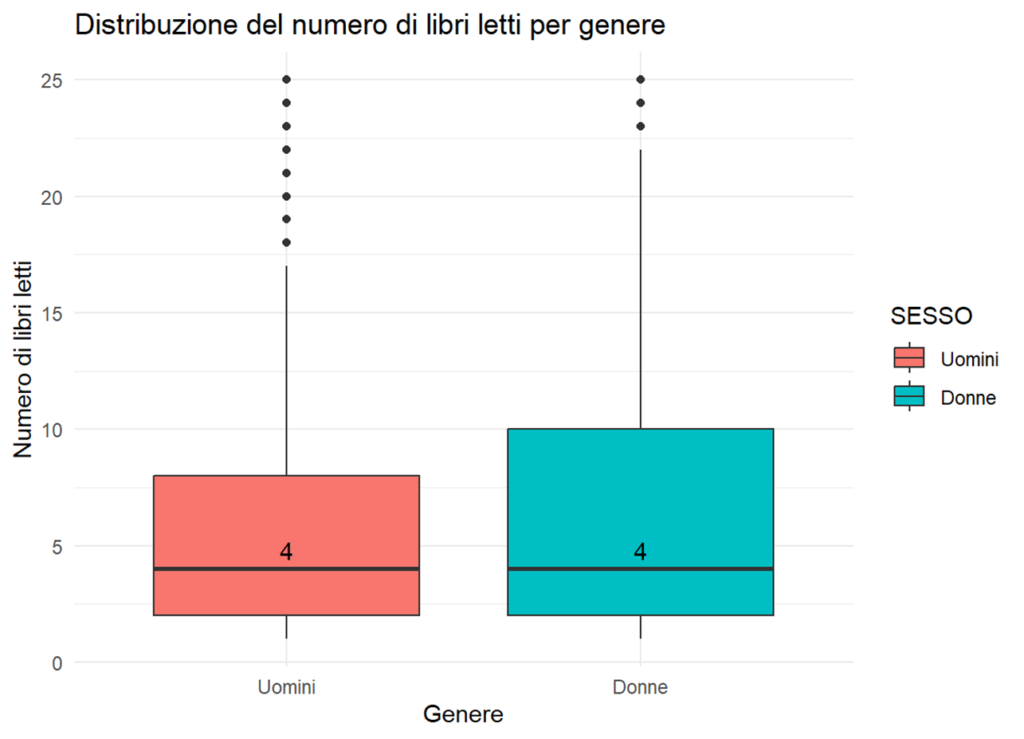

Tradizionalmente, le donne risultano lettrici più assidue rispetto agli uomini. Secondo i dati AIE, nel 2024 il 72% delle donne ha letto almeno un libro a stampa, contro il 60% degli uomini. Tuttavia, un’analisi basata sui dati Istat (Multiscopo del 2022), che esamina la distribuzione del numero di libri letti nell’ultimo anno per genere, suggerisce una differenza meno marcata. Il box plot realizzato sui microdati Istat mostra una notevole sovrapposizione tra uomini e donne, con una mediana identica di quattro libri letti in un anno per entrambi i generi. Questo indica che, pur esistendo una leggera prevalenza femminile, il divario potrebbe essere meno netto di quanto riportato dalle indagini campionarie.

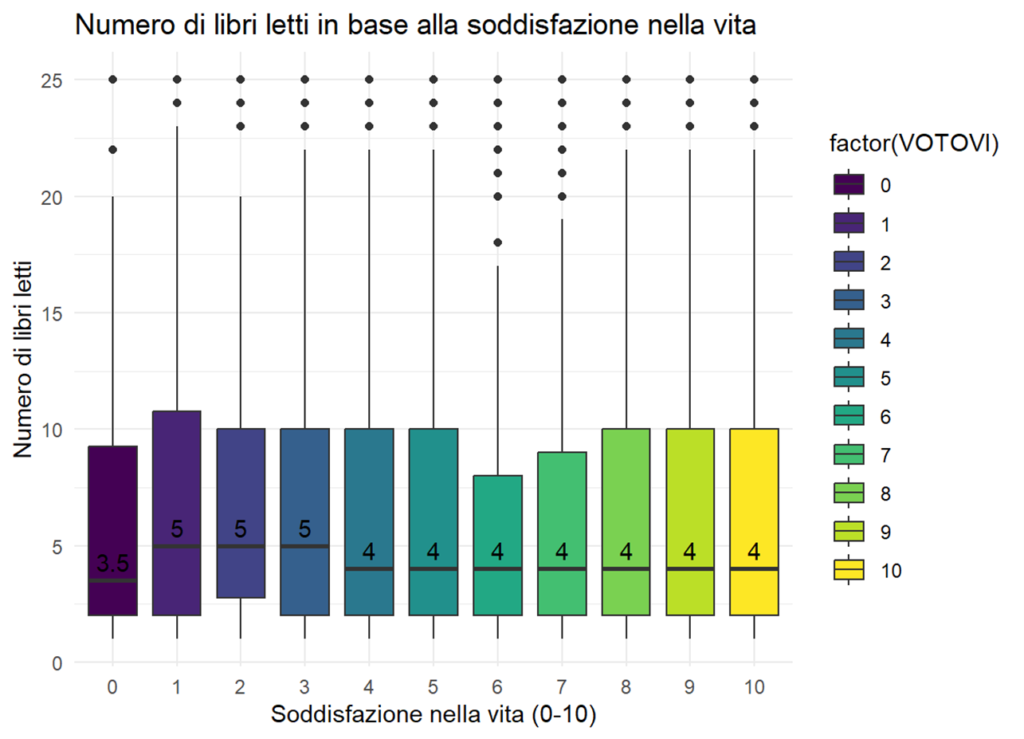

Un aspetto interessante emerso dall’analisi della lettura in Italia riguarda la correlazione tra numero di libri letti e il livello di soddisfazione personale. I dati Istat mostrano che le persone che si dichiarano più infelici o meno soddisfatte tendono a leggere di più (poco di più, eh) rispetto a quelle più appagate. Il box plot che mette in relazione il numero di libri letti con la soddisfazione nella vita evidenzia che la mediana dei libri letti è più alta per chi ha un punteggio di soddisfazione basso.

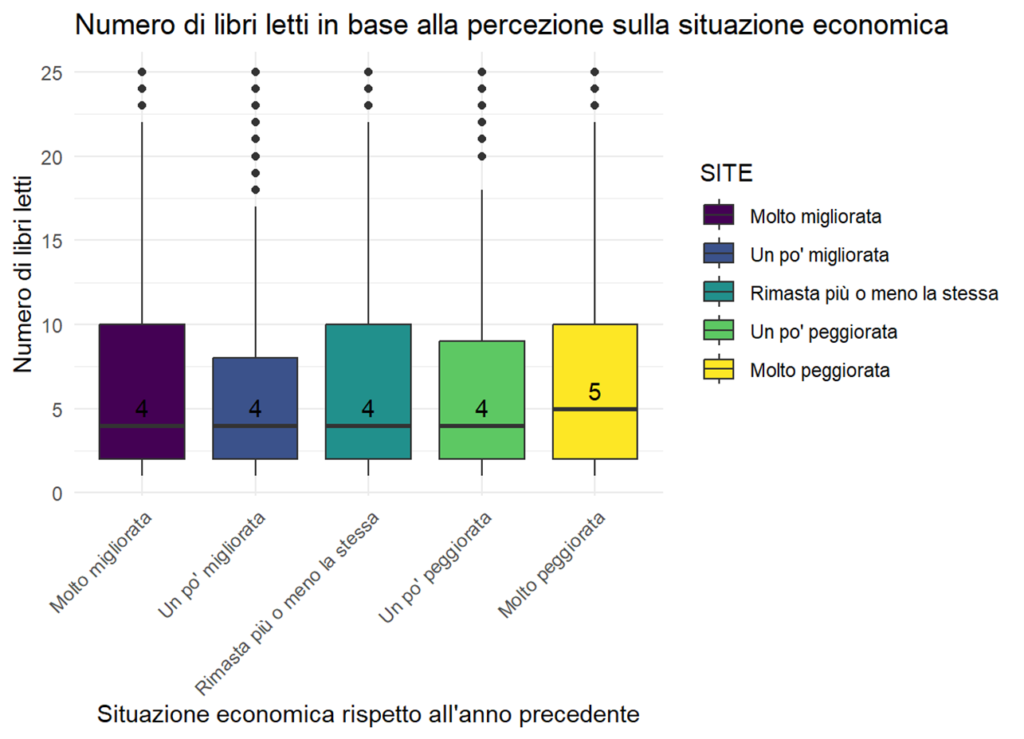

Anche la percezione della propria situazione economica sembra giocare un ruolo. Il grafico che analizza la relazione tra numero di libri letti e valutazione delle proprie risorse economiche negli ultimi 12 mesi suggerisce che chi percepisce un peggioramento della propria condizione economica tende a leggere di più rispetto a chi ritiene che la propria situazione sia rimasta stabile o migliorata. In particolare, chi ha dichiarato che la propria situazione economica è “molto peggiorata” ha una mediana di lettura leggermente superiore rispetto agli altri gruppi.

Questa correlazione potrebbe avere diverse spiegazioni. In primis, essendo una correlazione, potrebbe nascondere relazioni tra variabili che meriterebbero un’esplorazione più sofisticata. Una possibile ipotesi è però che la lettura possa rappresentare una forma di evasione per chi vive situazioni di insoddisfazione o difficoltà economiche. Leggere può offrire un rifugio dalla realtà, un modo per distrarsi dai problemi quotidiani e accedere a mondi alternativi.

La lettura in Italia continua a diminuire, con dati che mostrano una riduzione progressiva del tempo dedicato ai libri e, sebbene le donne leggano leggermente di più rispetto agli uomini, i dati Istat suggeriscono che il divario di genere potrebbe essere meno marcato di quanto si pensi. Insomma, i dati sulla lettura restano deprimenti. E tutto il resto… è letteratura.